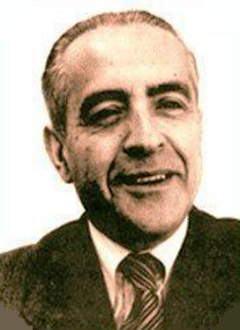

Joan Maragall

Joan Maragall i Gorina (Barcelona, 10 de octubre de 1860 - Barcelona, 20 de diciembre de 1911) fue un poeta español, considerado uno de los padres de la poesía catalana moderna. Su obra manuscrita se conserva en el Archivo Joan Maragall de Barcelona.

Obra

La obra básica de Joan Maragall está escrita en catalán, aunque también escribió en castellano. En 1881 ganó la Flor Natural en los Juegos Florales de Badalona con una poesía titulada Dins sa cambra (Dentro de su habitación).

A partir de 1892, Maragall desarrolla una gran actividad como impulsor de las nuevas corrientes de modernidad. Esto se manifiesta con varias colaboraciones en las revistas protagonistas del Modernismo - L'Avenç, Catalonia i Luz -; y también con sus artículos del Diario de Barcelona y La Veu de Catalunya. En este mismo año también participó en los Juegos Florales, en las Fiestas Modernistas que Santiago Rusiñol organiza en Sitges y en diversas prestigiosas tertulias, como la del Ateneo Barcelonés del que llegó a ser presidente.

En el año 1894 se presentó a los Juegos Florales de Barcelona con el poema La sardana ganando la Englantina. En Poesies, que publica al año siguiente, se nota su vertiente decadentista, que también se ve reflejado en los poemas que presenta en las Fiestas Modernistas de Sitges y que más tarde superó, en parte influenciado por la vitalidad de la obra de Friedrich Nietzsche. En 1904, se presenta nuevamente a los Juegos Florales de Barcelona con la poesía Glosa, siendo proclamado Maestro en Gai Saber, además de ganar la Flor Natural.

La presión del novecentismo naciente, liderado por Eugenio d'Ors, le obliga a hacer una profunda reflexión, que acabará después de la Semana Trágica con un retorno a la posición combativa que manifestaba en su juventud. A pesar de todo, se muestra autocrítico procediendo a una profunda revisión de su obra Tria criticada por Ors, de la que saldrá muy mejorada hasta el punto de provocar la rectificación de éste.

Maragall se identificaba con un nacionalismo catalán tradicionalista y católico, cercano al ideario de la Lliga Regionalista de Catalunya pero nunca quiso entrar en política y rechazó las ofertas que le hicieron Enric Prat de la Riba y Francesc Cambó para que se presentase a las elecciones de diputados a cortes. Esta tendencia conservadora, bien reflejada en su estilo literario, hace que se le clasifique dentro de un grupo de escritores modernistas - Víctor Català, Prudenci Bertrana, Puig i Ferrater - que sitúan su obra en ambientes tradicionales y rurales. En el año 1906 intervino en el Congreso de la Lengua Catalana y posteriormente fue miembro fundador de la Sección Filológica del Institut d'Estudis Catalans. A consecuencia de la Semana Trágica, adoptó una posición crítica con la burguesía catalana, por la responsabilidad que entendía que tenía en aquellos hechos. Esta postura se manifiesta en su última obra Seqüències.

En el año 1910 ganó el premio Fastenrath en los Juegos Florales de Barcelona con Enllà (Más allá). En el año 1911, el último de su vida, publicó Seqüències, en la cual manifiesta una exaltación vitalista con la que vuelve a posiciones heterodoxas, suavizadas en anteriores escritos. En esta obra incluye el Cant espiritual.

Su trabajo como traductor, es muy importante. Tradujo a autores griegos como Homero y Píndaro, a autores alemanes como Goethe, Novalis, Nietzsche, Schiller, Reinick y Wagner y a autores franceses como Alphonse Daudet y Alphonse de Lamartine.

Descendencia

Dos de sus nietos se han dedicado a la política dentro del PSC: Pasqual Maragall y Ernest Maragall. El primero ha sido alcalde de Barcelona (1982-1997) y presidente de la Generalidad de Cataluña (2003-2006), mientras que el segundo fue consejero de Educación de la Generalidad de Cataluña en el anterior gobierno. Uno de sus hijos, Jordi Maragall, fue senador por Barcelona. También es bisabuelo de Elisabeth Maragall, jugadora de hockey sobre hierba, medalla de oro con España en los Juegos Olímpicos de Barcelona 1992.

LA VACA CIEGA

En los troncos topando de cabeza,

hacia el agua avanzando vagorosa,

del todo sola va la vaca. Es ciega.

De una pedrada harto certera un ojo

le ha deshecho el boyero, y en el otro

se le ha puesto una tela. La vaca es ciega.

Va a abrevarse a la fuente que solía,

mas no cual otras veces con firmeza,

ni con sus compañeras, sino sola.

Sus hermanas por lomas y cañadas,

por silencio de prados y riberas,

hacen sonar la esquila mientras pastan

hierba fresca al azar. Ella caería.

Topa de morro en la gastada pila,

afrentada se arredra, pero torna,

dobla la frente al agua y bebe en calma.

Poco y casi sin sed; después levanta

al cielo enorme la testuz cornuda

con gesto de tragedia; parpadea

sobre las muertas niñas, y se vuelve,

bajo el ardiente sol, de lumbre huérfana,

por sendas que no olvida, vacilando,

blandiendo en languidez la larga cola.

La vaca cega

Topant de cap en una i altra soca,

avançant d'esma pel camí de l'aigua,

se'n ve la vaca tota sola. És cega.

D'un cop de roc llançat amb massa traça,

el vailet va buidar-li un ull, i en l'altre

se li ha posat un tel: la vaca és cega.

Ve a abeurar-se a la font com ans solia,

mes no amb el posat ferm d'altres vegades

ni amb ses companyes, no: ve tota sola.

Ses companyes, pels cingles, per les comes,

pel silenci dels prats i en la ribera,

fan dringar l'esquellot mentre pasturen

l'herba fresca a l'atzar... Ella cauria.

Topa de morro en l'esmolada pica

i recula afrontada... Però torna,

i abaixa el cap a l'aigua, i beu calmosa.

Beu poc, sens gaire set. Després aixeca

al cel, enorme, l'embanyada testa

amb un gran gesto tràgic; parpelleja

damunt les mortes nines, i se'n torna

orfe de llum sota del sol que crema,

vacil·lant pels camins inoblidables,

brandant lànguidament la llarga cua.

Canto espiritual

Si el mundo es ya tan bello y se refleja,

oh, Señor, con tu paz en nuestros ojos,

¿qué más nos puedes dar en otra vida?

Así estoy tan celoso de estos ojos y rostro,

y del cuerpo que me diste, Señor,

y del corazón que en él late...

¡y tengo tal miedo a la muerte!

Pues, ¿con qué otros sentidos me harás ver

este cielo azul sobre las montañas,

y el ancho mar, y el sol que en todo brilla?

Dame en estos sentidos paz eterna

y no querré más cielo que este cielo azul.

Aquel que grite tan sólo «¡Detente!»

al instante que le traiga la muerte,

no lo entiendo, Señor, ¡yo, que quisiera

parar tantos instantes cada día

para que eternos fueran en mi corazón! ...

¿O es que este «hacer eterno» es ya la muerte?

Pero entonces, la vida ¿qué sería?

Tan sólo sombra del tiempo que pasa,

ilusión de lo cerca y de lo lejos,

cuenta del mucho, el poco, el demasiado,

engañador, pues ¿ya todo lo es todo?

¡Da igual! Del modo que sea, este mundo

tan extenso, tan diverso y temporal,

esta tierra con todo cuanto engendra,

es mi patria, Señor, ¿y no podría

ser también una patria celestial?

Hombre soy, y es humana mi medida

para todo lo que pueda creer y esperar:

si mi fe y mi esperanza aquí se quedan

¿me acusarás por ello más allá?

Más allá veo el cielo y las estrellas,

y allí también un hombre ser quisiera:

si a mis ojos las cosas has hecho tan bellas,

si mis sentidos y ojos hiciste para ellas,

¿por qué cerrarlos, pues, otro «como» buscando?

¡Si para mí jamás lo habrá como éste!

Ya sé que existes, mas dónde, ¿quién lo sabe?

Cuanto miro se te parece en mí...

Déjame, pues, creer que estás aquí.

Y cuando llegue la hora temerosa

en que se cierren estos mis ojos humanos,

ábreme tú, Señor, otros mayores

para tu inmensa faz poder mirar.

¡Nacimiento mayor sea mi muerte!

Versión de José Batlló

Escolium

Cual dos que hablando juntos van,

andando por un sendero partido,

uno por el veril soleado;

otro abajo, en la umbría,

Adelaida y el poeta se han hablado,

cuerpo y espíritu él; tan sólo espíritu, ella.

Adelaida:

Ay! ¡Cuánta angustia en este camino!

¡Cuán oscuro y cuán malandado!

Veías siquiera el sol, las montañas,

brillar las cosas bajo el cielo azul,

y no este limbo de voces extrañas

sin forma ni color... Dime, Arnaldo:

¿Quién es ése que por la triste senda

nos conduce cual sombras sin virtud?

Ya será algún poeta que sueña

el sueño de eterna inquietud.

El poeta:

La verdadera vida

del espíritu vives, ¿y aún te quejas?

Hacia lo inmutable caminas.

Adelaida:

¡Nada hay como ver el sol!

Llévanos, pues, a la senda

de las cosas corporales,

buen amigo, aunque sea

sufriendo todos sus males.

Aunque la luz nos deslumbre,

aunque el fragor nos atonte,

y el cuerpo entero nos infierne,

con todos sus sentidos sufriendo,

la vida primera quiero,

ver, oir, gustar y tocar:

no sé vivir de otro modo,

ni tampoco deseo probar.

El poeta:

La vida que ahora ansías

es la gran resurrecci6n.

Quizá no fuera la que tenías,

pero tampoco la otra; aún no.

Adelaida:

Pues bien te contentas tú

con la vida que ahora tienes.

El poeta:

Mientras pueda ver a través del mundo

lo que para ti sólo es puro gozo o tormento,

de mi vida estaré contento,

ya que en una dos vidas son.

Pero si este ser fuese dividido

y sólo corporales quedaran mis sentidos,

antes preferiría abandonarlos

y, como tú, ser sólo un espíritu.

No ahora, que todo canta en mis entrañas,

y esposa tengo, e hijos,

y que en la cima de las solariegas montañas

un grito hay de renacimiento entre mil peligros.

De amor y lucha es éste mi momento,

y ansío brazos para amar, luchar.

Cuanto tengo, deseo, y a lo hecho pecho.

Mas, ¿qué sé yo de lo que querré mañana? (...)

Adelaida:

¿Y qué sabes tú de este mundo o de otros,

ni lo que un cuerpo es, o un espíritu,

ni el poder que el deseo tiene sobre nosotros,

en el pecho alentando hasta el final?

Si por muerta me tienes, yo me tengo por viva;

si bien, cual enterrada en vida,

mis sentidos furiosamente quiero,

mas algo hay que me oprime.

Si no puedes librarme de ello,

¿de qué os sirve, pues, poetas, la poesía?

El poeta:

En tal punto una voz escucho

que escuchar de otro modo no podría.

Adelaida:

¡Oh! ¡La voz sin sonido del difunto!

No es esta voz la que querría,

sino la que de mi pecho surgida

en torno mío alegre resonaba:

ésa es, amigo, la que yo te pido,

todo cuánto ella comportaba.

y si tanto no puede tu poesía,

si no puedes volverme al mundo, calla y acaba.

El poeta:

Por piedad, Adelaida,

al igual que aún hay cosas no sabidas,

apenas la poesía está iniciada,

y de virtudes desconocidas está llena.

Mas tienes razón, ya basta de hablar.

En silencio aguardemos otra edad.

Versión de José Batlló

Insolada

En una casa campesina había

una doncella que tenía

los diecisiete años de amor, y era tan bella

que decían de ella:

«Es una moza como un sol.»

Ella bien sabía

el parentesco que con él tenía:

porque cada mañana,

de par en par abierta la ventana,

con su fuego ambarino y mañanero

le llenaba su cuarto por entero,

y ella, toda desnuda, con delicia,

se entregaba al fulgor de su caricia.

De tanto darse a estas tan dulces mañas,

el sol se le quedaba en las entrañas

y bien pronto sentía

un ardor que en su seno se movía.

«Adiós los míos y mi casa amada:

me voy al mundo, por la luz preñada.»

Abandonada y sin hogar

por la comarca comenzó a vagar.

Alegre como un pájaro volando,

iba sola cantando:

«Yo me soy la alborada,

pues llevo dentro el sol y soy rosada,

mis cabellos rojean,

mis ojos centellean,

mis labios bermejean,

llevo en frente y mejillas su color

y en el pecho su ardor:

toda yo soy claror contra claror.»

La gente que la oía

se paraba admirada y la seguía:

la seguía por el llano y la montaña

para escucharle su canción extraña,

que poco a poco la iba embelleciendo.

Que su hermosura era cabal sintiendo,

dijo: «Mi hora ha llegado.»

No canto más y, hallándola a su lado,

entró en una cabaña que allí había.

La gente que en aquel entorno estaba

sólo veía un resplandor y oía

los gritos de dolor que ella lanzaba.

Las grietas de la puerta, de repente

lucieron como estrellas fuertemente.

En seguida se alzó una llamarada,

toda la gente huyó de allí aterrada,

y en la gran soledad sólo quedaba

un niño igual que el sol, que caminaba

y decía, subiendo por la sierra:

«Vengo a juntar al cielo con la tierra...»

Las joyas

Quiero cubrir de joyas tu cabello,

tu garganta y tu pecho, brazos, manos,

en memoria de todas las caricias

que te haga ahora y que te hice antes.

Como lluvia, las joyas en tus miembros,

como lluvia los besos de mi amor,

y bajo cada beso que se encienda

un nuevo resplandor, como una estrella.

Una joya por beso, que ilumine,

quieta noche, lo noble de tu cuerpo;

mas después del gran día, luego el día;

la esposa, sin las joyas, del esposo.

Miércoles de Ceniza

¡Miércoles de Ceniza, oh tú que extiendes

tus nubes rosadas

sobre la ciudad de mis pensamientos,

igual que en la otra de calles pobladas!

Es en ésta que algún sonriente rayo

del sol de febrero

deja la alegría.

También sonríen mis nubes, cruzadas

por un chorro de poesía.

Es como una vuelta eterna al principio,

es la juventud siempre renovada.

De la neblina del mucho pensar

surge una palabra

toda iluminada

con un sentido nuevo: la niebla se deshace,

y el pensamiento toma otra vez fuerza;

un día, esta palabra te tendrá

a ti; también a ti, al verla impresa;

y también a tus ojos atónitos brillará

en ese instante, como recién creada.

Seré yo quien entraré traidoramente

en tu casa, cuando menos lo pienses,

y aguardaré allí, en la penumbra

durante días,

hasta que al verte solo

en tu alcoba, recluido en la tristeza,

sobre ti caeré cual chorro de sol

con mi perenne grito juvenil.

Me meteré en tus ojos, hasta tu corazón.

Mi brillante puñal hasta la entraña

te penetrará, dándote la vida con la muerte.

Versión de José Batlló

«Nutre al amor de recuerdos y ausencias...»

Nutre al amor de recuerdos y ausencias;

brotará así maravillosa flor;

desprecia cualquier complacencia

que no llegue por medio del dolor.

No guardes otro don que tus lágrimas

ni otro consuelo quieras que suspiros:

tu palabra mejor está en el alma,

y el más sabroso beso te dieron los zafiros.

No sería la amada en su presencia

nunca como es ahora en tu adoración.

Nutre al amor de recuerdos y ausencias;

brotará así maravillosa flor.

Versión de José Batlló

Oda a España

Escucha, España, la voz de un hijo

que te habla en lengua no castellana;

hablo en la lengua que me ha legado

la tierra áspera;

en esta lengua pocos te hablaron;

en la otra, demasiado.

Demasiado de los saguntinos

y de los que mueren por la patria;

y por tus glorias y tus recuerdos,

recuerdo y gloria de cosas muertas,

triste has vivido.

De distinta manera quiero hablarte.

¿Por qué derramar la sangre inútil?

La sangre es vida, si está en las venas,

vida hoy, vida para los que vengan;

vertida, es muerte.

Demasiado pensaste en tu honor

y escasamente en tu vida:

tus hijos, trágica, diste a la muerte.

Mortales honras te satisfacían;

tus fiestas eran tus funerales,

¡oh triste España!

Yo vi barcos zarpar repletos

de hijos que a la muerte entregabas:

sonriendo iban hacia el azar,

y tú cantabas junto a la mar

como una loca.

¿Dónde tus barcos? ¿Dónde tus hijos?

Pregúntalo al Poniente, a la ola brava:

perdiste todo, a nadie tienes.

¡España, España, vuelve en ti,

rompe el llanto de madre!

Sálvate, sálvate de tantos males;

que el llanto te haga alegre, fecunda y viva;

piensa en la vida que te rodea;

alza la frente,

sonríe ante los siete colores del iris.

¿Dónde estás España, dónde que no te veo?

¿No oyes mi voz atronadora?

¿No comprendes esta lengua que entre peligros te habla?

¿A tus hijos no sabes ya entender?

¡Adiós, España!

Versión de José Batlló

El cant de la senyera

Al damunt dels nostres cants

aixequem una Senyera

que els farà més triomfants.

Au, companys, enarborem-la

en senyal de germandat!

Au, germans, al vent desfem-la

en senyal de llibertat.

Que voleï! Contemplem-la

en sa dolça majestat!

Oh bandera catalana!,

nostre cor t'és ben fidel:

volaràs com au galana

pel damunt del nostre anhel:

per mirar-te sobirana

alçarem els ulls al cel.

I et durem arreu enlaire,

et durem, i tu ens duràs:

voleiant al grat de l'aire,

el camí assanyalaràs.

Dóna veu al teu cantaire,

llum als ulls i força al braç.

* * *

Oda infinita

Tinc una oda començada

que no puc acabar mai;

dia i nit me l’ha dictada

tot quant canta en la ventada,

tot quant brilla per l’espai.

Va entonar-la ma infantesa

entre ensomnis d’amor pur;

decaiguda i mig malmesa,

joventut me l’ha represa

amb compàs molt més segur.

De seguida, amb veu més forta,

m’han sigut dictats nous cants;

pro, cada any que el temps s’emporta,

veig una altra esparsa morta

i perduts els consonants.

Ja no sé com començava

ni sé com acabarà,

perquè tinc la pensa esclava

d’una força que s’esbrava

dictant-me-la sens parar.

I aixís sempre, a la ventura,

sens saber si lliga o no,

va enllaçant la mà insegura

crits de joia, planys d’amargura,

himnes d’alta adoració.

Sols desitjo, per ma glòria,

que si algú aquesta oda sap,

al moment en què jo mòria,

me la diga de memòria

mot per mot, de cap a cap.

Me la diga a cau d’orella

esbrinant-me, fil per fil,

de la ignota meravella

que a la vida ens aparella

el teixit ferm i subtil.

I sabré si en lo que penses

¡oh poeta extasiat!

hi ha un ressò de les cadenes

de l’aucell d’ales immenses

que nia en l’eternitat.

* * *

Oda a Espanya

Escolta, Espanya, la veu d’un fill

que et parla en llengua no castellana:

parlo en la llengua que m’ha donat

la terra aspra;

en 'questa llengua pocs t’han parlat;

en l’altra, massa.

T’han parlat massa dels saguntins

i dels qui per la pàtria moren;

les teves glòries i els teus records,

records i glòries només de morts:

has viscut trista.

Jo vull parlar-te molt altrament.

Per què vessar la sang inútil?

Dins de les venes vida és la sang,

vida pels d’ara i pels que vindran;

vessada, és morta.

Massa pensaves en ton honor

i massa poc en el teu viure:

tràgica duies a mort els fills,

te satisfeies d’honres mortals

i eren tes festes els funerals,

oh trista Espanya!

Jo he vist els barcos marxar replens

dels fills que duies a que morissin:

somrients marxaven cap a l’atzar;

i tu cantaves vora del mar

com una folla.

On són els barcos? On són els fills?

Pregunta-ho al Ponent i a l’ona brava:

tot ho perderes, no tens ningú.

Espanya, Espanya, retorna en tu,

arrenca el plor de mare!

Salva’t, oh!, salva’t de tant de mal;

que el plor et torni feconda, alegre i viva;

pensa en la vida que tens entorn:

aixeca el front,

somriu als set colors que hi ha en els núvols.

On ets, Espanya? No et veig enlloc.

No sents la meva veu atronadora?

No entens aquesta llengua que et parla entre perills?

Has desaprès d’entendre an els teus fills?

Adéu, Espanya!

Cant del retorn

Tornem de batalles, venim de la guerra,

i no portem armes, pendons ni clarins:

vençuts en la mar i vençuts en la terra,

som una desferra.

Duem per estela taurons i dofins.

Germans que en la platja plorant espereu,

ploreu, ploreu!

Pel mar se us avança la host macilenta

que branda amb el brand de la nau que la duu.

Adéu, oh tu, Amèrica, terra furienta!

Som dèbils per tu.

Germans que en la platja plorant espereu,

ploreu, ploreu!

Venim tots de cara al vent de la costa,

encara que ens mati per fred i per fort,

encara que restin en sense resposta

més d’un crit de mare quan entrem al port.

Germans que en la platja plorant espereu,

ploreu, ploreu!

De tants com ne manquen duem la memòria

de lo que sofriren, de lo que hem sofert,

de la trista lluita sense fe ni glòria

d’un poble que es perd.

Germans que en la platja plorant espereu,

ploreu, ploreu!

Digueu-nos si encara la pàtria és prou forta

per oir les gestes que li hem de contar:

digueu-nos, digueu-nos si és viva o si és morta

la llengua amb què l’haurem de fer plorar.

Si encara és ben viu el record d’altres gestes,

si encara les serres que ens han d’enfortir

s’aixequen serenes damunt les tempestes

i bramen llurs boscos al vent ponentí,

germans que en la platja plorant espereu,

no ploreu: rieu, canteu!

.jpg)